Sezione III - L’esordio artistico e le tematiche sociali

La vittoria del Premio Cincinnato Baruzzi del 1899, a Bologna, sancì l’esordio del pittore nel panorama artistico nazionale, rivelando inoltre una certa aspirazione sociale nella sua produzione.

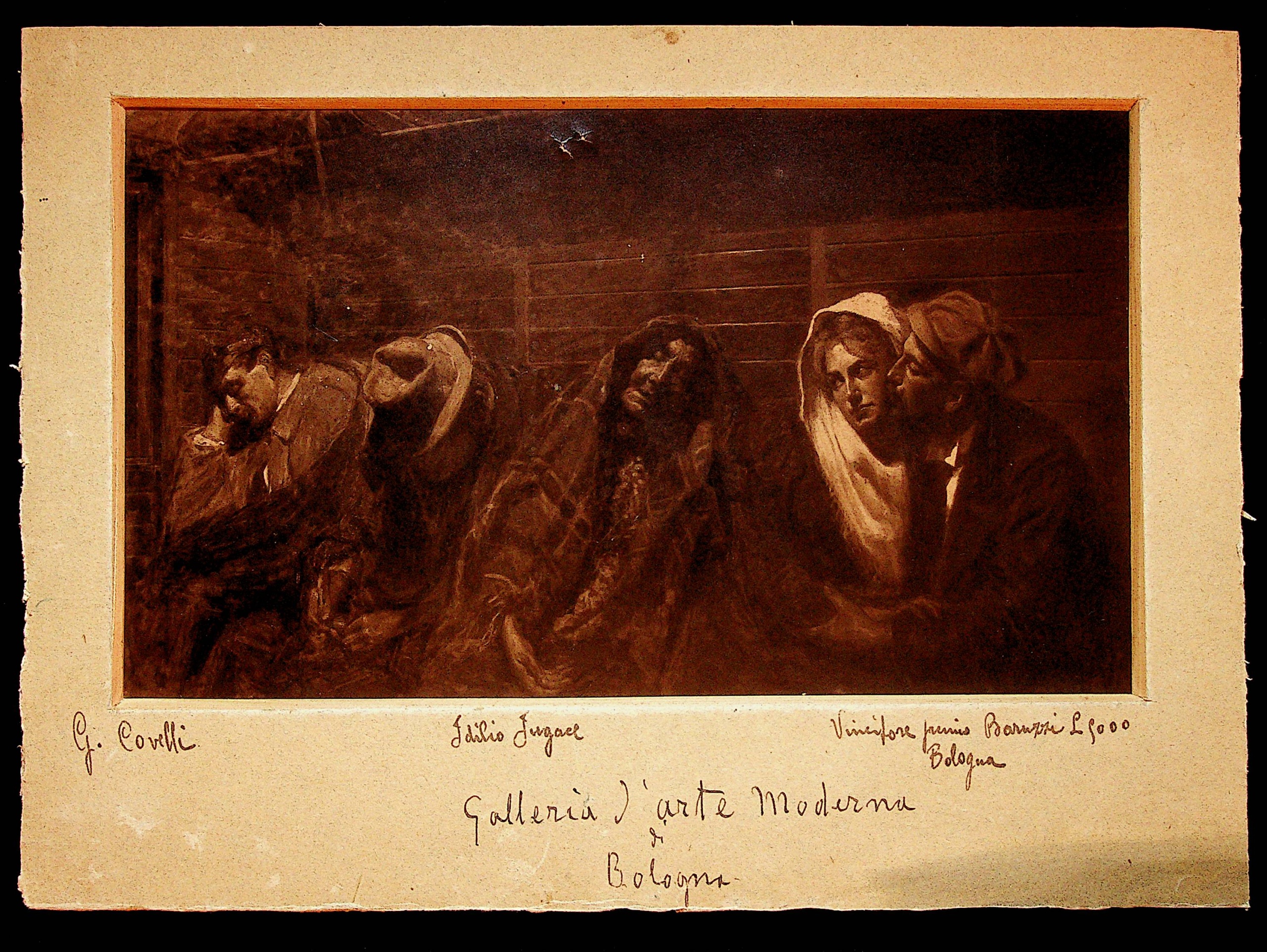

Il concorso bolognese prevedeva che gli artisti realizzassero un bozzetto con l’obbligo di consegnarne la versione definitiva entro i due anni successivi nel caso di vittoria. Il pittore crotonese ottenne il premio dalla somma di 5000 lire, presentando la tela Idillio fugace (1899-1901) di cui nel 1901 realizzò il dipinto finito riprodotto in diversi esemplari a stampa, tra i quali uno conservato nell’Archivio Storico Comunale di Crotone. Covelli, attraverso un malinconico linguaggio verista con un’attenzione alle questioni sociali, ritrasse in questa tela poche figure, all’interno di un vagone di terza classe, in cui è profusa una calda luce rossastra, elaborando così il tema dell’emigrazione meridionale (Ruga 2018, pp. 89-90). In seguito alla vincita del premio, il bozzetto fu inviato nel 1900 all’Esposizione Universale di Parigi (Exposition International 1900, p. 456, n. 28), dove ricevette una menzione d’onore e, secondo le fonti, fu acquistato a Parigi dal conte russo Alessandro Zoubaloff (Gaele Covelli pittore 1988, p.41). Tuttavia, del bozzetto che, allo stato attuale delle ricerche risulta disperso, sono pervenute alcune repliche a stampa tratte da una ripresa fotografica antica (Mileto 2022, p. 88), fra le quali quella (1900) conservata presso la Casa della Cultura di Palmi (RC) recante anche un’affettuosa dedica da parte del pittore al compositore palmese Francesco Cilea (1866 – 1950).

Il dipinto definitivo del 1901 ‒ entrato quindi nelle collezioni del museo bolognese per acquisizione dal concorso Baruzzi (cfr. Zanetti 2019, p. 134) ‒ rappresenta l’antecedente figurativo per Verso l’ignoto, presentato all’Esposizione Internazionale del Sempione di Milano del 1906. In questa tela di grande formato, attraverso una pittura densa e pastosa, il tema della locomotiva e dell’emigrazione dei meridionali fu interpretato con maggiore intensità e profondità dal pittore il quale, per riprodurre fedelmente la scena, fece collocare nel suo atelier fiorentino un vero e proprio interno di compartimento ferroviario. In questo contesto, l’opera, per il tema proposto ‒ come osservato da Maria Saveria Ruga ‒ , «suggerisce un’adesione al filone di socialismo umanitario già perseguito dall’esempio di Andrea Cefaly (1827 – 1907)» (2018, p. 90) al quale l’artista crotonese ‒ in una lettera risalente al 1897 circa e pubblicata su “Brutium” (Una lettera di Gaele Covelli 1933) ‒ aveva già manifestato l’ispirazione alla sua pittura e tutta la sua gratitudine per l’incoraggiamento ricevuto durante un loro precedente incontro.

Dopo Milano, Verso l’ignoto fu esposta nel 1907 alla mostra della Società Amatori e Cultori di Roma e qui fu acquistata dal garibaldino calabrese Achille Fazzari (1839-1910), che la destinò nelle sue collezioni nella Ferdinandea (cfr. Pisano 2019, p. 239). La grande tela fu venduta intorno al 1930 dagli eredi alla Provincia di Catanzaro (Galli 1930, p. 3) e in seguito collocata al Museo Provinciale.

Di Verso l’ignoto Covelli rielaborò il particolare che ritrae al centro del dipinto una madre che allatta il proprio bambino nella tela Gioie materne del 1909 (che in una riproduzione fotografica Brogi – pubblicata in Gaele Covelli pittore 1988, p. 157 – compare con la data 1905, suggerendo l’ipotesi secondo cui il dipinto sia stato eseguito qualche anno prima e poi ritoccato dopo lo scatto solo nel 1909, come reca la data presente in basso a destra sull’opera crotonese), esposta nel 1920 alla Mostra Calabrese d’Arte Moderna a Reggio Calabria. Il tema della famiglia era stato già affrontato dall’artista nel 1902 nell’opera La prova dell’abito da sposa – acquisita dalla Galleria Nazionale di Cosenza nel 2007 [DRM-CAL, fascicolo Acquisizioni n. 31, cartella Dipinto su tela raff. “La prova dell’abito” di Covelli Gian Emanuele detto Gaele (1872 – 1932)] –, che raffigura una gioiosa e intima scena di genere nella quale i membri di una famiglia assistono allegramente alla prova dell’abito bianco di una giovane donna. In questo dipinto è ravvisabile la minuzia descrittiva con cui il pittore riprodusse ciascun dettaglio della composizione, imprimendo anche una partecipazione emotiva a tutti i soggetti, compresa la sarta, di evidente estrazione sociale differente rispetto alla famiglia. Secondo quanto avanzato da Marina Uttieri e Vittoria Cardamone (Gaele Covelli pittore 1988, p. 149) esisterebbe un’altra versione dell’opera (acquistata da un privato a Milano) che – sulla base dell’analisi delle fotografie pervenute – differisce per pochi dettagli e per la posa della sposa, colta ‒ a differenza della tela cosentina ‒ a guardare l’osservatore.

Per l’intonazione sociale delle sue opere, il pittore crotonese guardò oltre ai maestri calabresi come Cefaly e Domenico Augimeri (1834 – 1911) (cfr. Ruga 2023, pp. 244 – 248) anche ‒ come proposto da Isabella Valente (1997, pp. 33-34) ‒ al «verismo sociale maturato in Italia grazie alle opere di d’Orsi e Patini degli anni Ottanta» (p. 33), alle note stampe di Honoré Daumier (1808 – 1879), ad alcuni artisti nord-europei e svedesi come ad esempio Anders Zorn (1860 – 1920) e Alf Wallander (1862 – 1914).

La sensibilità di Covelli verso le diverse condizioni umane è inoltre riscontrabile in altre opere che ritraggono figure sofferenti come nelle tele Fra le pazze di San Salvi (1919) e Il Rosario dei feriti (1917). Quest’ultimo dipinto, presentato al Premio Patria del 1917, ritrae all’interno di una sala d’ospedale dei soldati feriti, reduci dai campi di battaglia, raccolti in preghiera attorno a una suora insieme ad alcune crocerossine. A questo soggetto è indubbiamente legata l’opera Crocerossine (1917) nella quale il pittore coglie due infermiere della Croce Rossa intente a riassettare con cura delle bende. Gli episodi bellici colpirono molto l’artista tanto da ispirarlo nella realizzazione di alcuni bozzetti durante la sua permanenza a Londra, come rivelato in una lettera del 1° luglio 1915 all’amico Frangipane [in APAF, Archivio Privato Alfonso Frangipane, Reggio Calabria. Dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica della Calabria (2001). È vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo].