Sezione IV - L’attività di ritrattista tra la Toscana e l’Inghilterra

Gaele Covelli fu un apprezzato ritrattista, ritrasse illustri personalità italiane e straniere che, all’epoca vivevano o soggiornavano temporaneamente a Firenze, come emerso da alcuni ritratti pervenuti nonché dal registro sul quale i visitatori lasciavano le loro firme e in taluni casi anche qualche dedica al loro passaggio nell’atelier del pittore. Nel genere del ritratto egli manifestò particolari abilità nel cogliere le caratteristiche fisiognomiche degli effigiati, dando loro risalto mediante sapienti effetti luministici. Inoltre, l’artista ebbe modo di perfezionare le sue capacità ritrattistiche, studiando i maggiori ritrattisti inglesi durante i soggiorni londinesi del 1912 e del 1915, ricevendo notevoli commissioni. Il fatto che il pittore crotonese fosse ben introdotto nell’ambiente artistico fiorentino e tra le cerchie dei raffinati collezionisti toscani è confermato proprio dai diversi ritratti eseguiti per essi. Fra questi si segnalano quello della contessa Ganucci Cancellieri (Gaele Covelli 1913) e il Ritratto di Virginia Banti Orlando (1911, Torre del Lago, LU, collezione privata) rintracciato di recente in una collezione privata toscana. Il dipinto ritrae la sorella del pittore Enrico Banti (1867 – 1899) e moglie del politico e ingegnere navale Salvatore Orlando (1856 – 1926), importanti esponenti dell’élite livornese e vicini ad artisti come Plinio Nomellini (1866 – 1943), Angiolo Tommasi (1858 – 1923) e Francesco Fanelli (1869 – 1924).

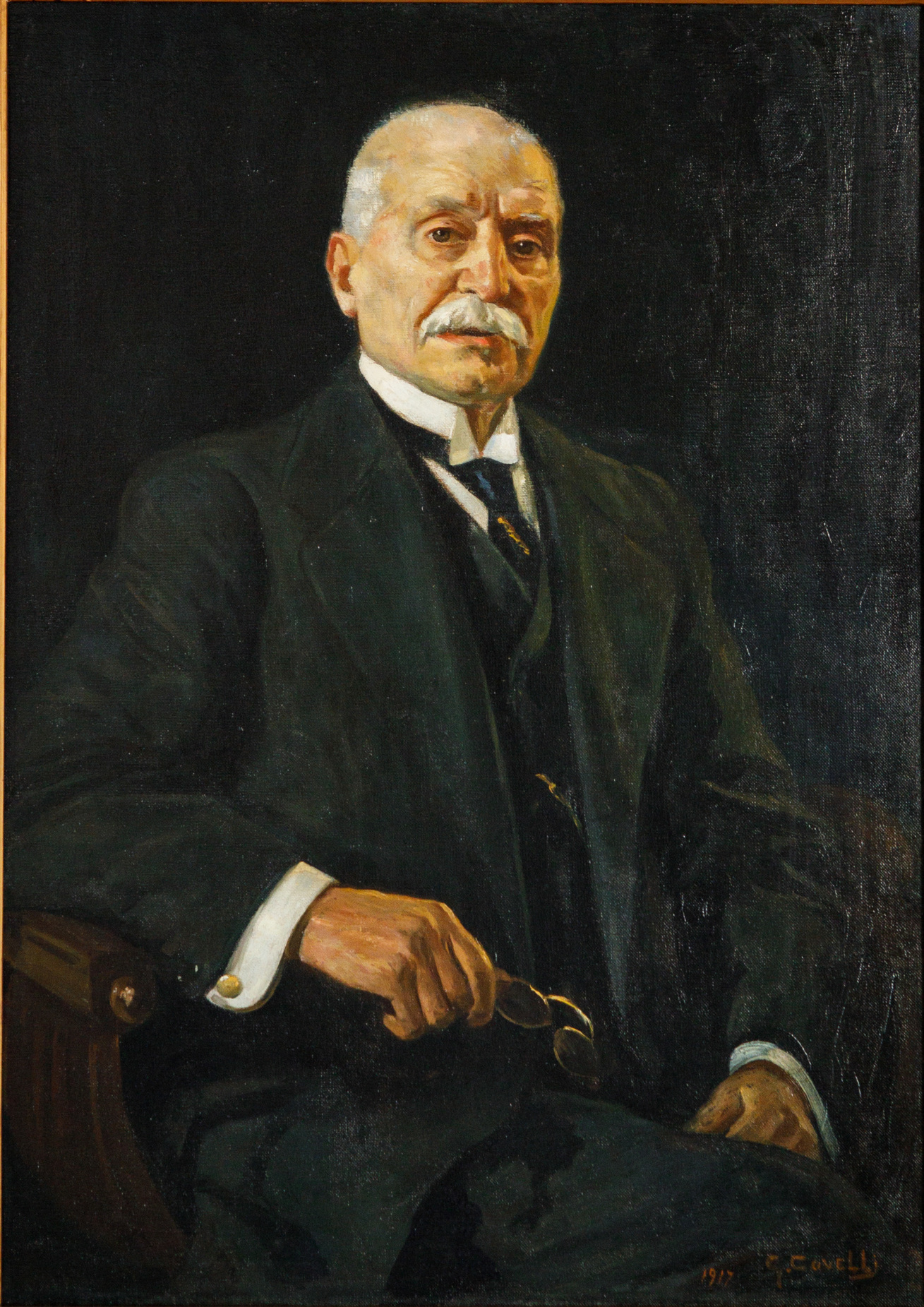

Oltre a quelli già indicati nella prima sezione della presente mostra virtuale, i ritratti realizzati dal pittore, inclusi in questo percorso, sono: il Ritratto di signorina inglese (1901), che fu esposto prima nel 1901 alla IV Biennale di Venezia e poi, nel 1922, alla II Mostra d’Arte Calabrese di Reggio Calabria, dove fu acquistato dal Ministero della Pubblica Istruzione e inviato successivamente a Palazzo De Nobili a Catanzaro (Ruga 2018, p. 90); il Ritratto di Leonardo Covelli (1902), dal quale emerge come il pittore guardasse ai ritratti maschili di Vittorio Corcos (1859 – 1933) e di Angiolo Tommasi (1858 – 1923); il ritratto di sua moglie Ida Tacchi (1910), in cui è evidente l’ispirazione ai ritratti femminili di Giovanni Boldini (1842 – 1931); il ritratto del suocero Leopoldo Tacchi (1917), di cui esiste una versione successiva (1922) conservata nei depositi del MARCA; i due pastelli Ritratto di nobildonna (1908) (pubblicato in Le Pera 2001, p. 64) e Giovane donna di profilo (1920 circa) (cfr. Leoni 2023, pp. 128 – 130), nel quale il blu delle vesti esalta la rosea carnagione della figura femminile. Queste due opere possiedono, per la delicatezza dei toni, quella stessa «intima poesia del colore» (Covelli lavora 1911, p. 4) descritta a riguardo di una serie di pastelli menzionati, ma non specificati, in un articolo pubblicato ne “La Giovine Calabria”, che elogiava l’operato dell’artista e i suoi cospicui impegni lavorativi.

Alcuni dei ritratti qui esposti furono con ogni probabilità eseguiti dal pittore direttamente nel suo atelier, come indicato dalla savonarola sulla quale siedono la signorina inglese, sua moglie e suo suocero. La stessa seggiola compare infatti in due riprese fotografiche dello studio dell’artista, una delle quali lo ritrae seduto proprio su di essa mentre è intento a dipingere Donne sole (1913, Roma, collezione privata), un’opera di denuncia sociale verso le difficili condizioni di donne più sfortunate.

Il Ritratto di signorina inglese e il Ritratto di Sir Edward Letchworth (1915 circa, Beamish, The Living Museum of The North) ‒ del quale è qui esposta una fotografia conservata nel già citato archivio storico crotonese ‒ costituiscono i saggi più interessanti di Covelli nel genere del ritratto. Il primo, molto apprezzato dalla critica per l’eleganza dell’esecuzione del volto e dello sfondo cangiante, manifesta un chiaro aggiornamento sui ritratti femminili di Vittorio Corcos, Michele Gordigiani (1835 – 1909) e John Singer Sargent (1856 – 1925); il secondo ‒ presumibilmente risalente al secondo soggiorno londinese dell’artista ‒ ritrae un noto avvocato britannico vestito dei paramenti massonici della loggia di appartenenza e testimonia inoltre come la lezione inglese fosse stata pienamente assimilata dal pittore (cfr. Mileto 2022, p. 185, n. 21).